|

| <<사진 = 2014년 11월에는 ‘럼두들 바’가 타멜 거리 끝자락 후미진 곳에 있었다.>> |

<럼두들 등반기>(<The Ascent of Rum Doodle>(W.E. Bowman, 1956), 엄숙함에 대한 비웃음 같아서 슬쩍 같이 파도를 탔던 책. 산악소설들은 대개 너무 진지하니까. 지상에서 가장 높은 봉우리, 요기스탄이라는 나라에 우뚝 솟은 눈 덮인 성채 해발 12,000.15m에 오르는 한 무리 무능력자들의 이야기이다.

빌 브라이슨(<거의 모든 것들의 역사>를 썼던)의 손에 발견돼 몇 해 뒤인 1997년 런던 한 라디오 방송 프로그램에서 이 책을 거론했고, 방송을 들은 작가 부인 에바 보우먼의 편지로 책에 얽힌 사연들이 비로소 보다 널리 알려질 수 있었다.

이 책의 모델이 윌리엄 틸먼의 난다 데비 등반대에 관한 1937년의 기사였다거나 럼두들에 나오는 153이란 숫자는 어린 시절 작가의 집 주소였다거나 하는. 1959년 오스트레일리아 남극원정대 대원들은 이 책에 대한 애정에서 남극 몇몇 지형에 이름을 붙였고, 1966년 이래 ‘마운틴 럼두들’은 공식지명이 되기에 이른다. 지명뿐만 아니라 침낭, 산악단체, 말, 심지어 록밴드 이름으로도 애용되고, ‘그레이트 럼두들 퍼즐’ 게임도 나오고, 1980년에 타멜에 250개 좌석을 갖춘 럼두들 식당이 문을 연다.

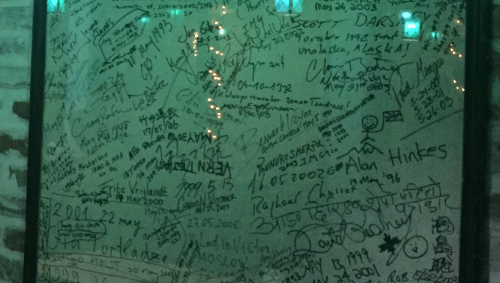

에베레스트 등정대의 집결장소이자, 산악인들이 8000미터급 산을 올랐다 돌아오며 자신의 이름을 남기는 장소로 유명한. 벽면에는 에드먼드 힐러리, 라인홀트 매스너, 로브 홀, 그리고 수많은 세르파의 친필 사인들이 있다. 책은 2001년 빌 브라이슨의 서문으로 다시 인쇄되며 산악인들에게는 이미 고전이었던, 혹은 모험가들끼리의 암호명 같은 럼두들 등반기는 그렇게 대중서적이 된다.

누구라도 어릴 적 한번쯤 했었을.

‘자전거로 그레이트노스로드를 따라 반쯤 달려갔을 때 나는 문득 스코틀랜드가 존재하지 않을지도 모른다, 그것은 오로지 나를 속이기 위해 날조된 지명인지도 모른다는 의심을 하기 시작했다. 내가 읽은 모든 책, 검소하고 알뜰한 스코틀랜드 사람들에 관한 모든 이야기, 셰익스피어의 맥베스, 랍비 번스(스코틀랜드 민족시인), 로몬드 호수와 보니 찰리에 관한 노래들, 이 모든 것은 그 음모의 일부였다. 스코틀랜드에서 온 척하는 북쪽 사람들은 모두가 그 음모에 가담한 사람들이었다.’

(W.E. 보우먼의 <럼두들 등반기> 가운데서)

(W.E. 보우먼의 <럼두들 등반기> 가운데서)

피곤해죽겠다고 불평하던 정글이 여러 개의 나침반에서 알코올을 뽑아 마시고는 몸이 북쪽으로 향하는 버릇이 생겨 동쪽이나 서쪽으로 갈 때는 옆걸음을 치고, 남쪽을 갈 때는 뒤로 자빠지고... 익살맞고, 그런 만큼 소소하게 재밌었다.

우리들에게 농담이 필요한 것처럼 가끔 이런 능청스러운 책이 필요하다. 타멜의 끝자락에 골목에서도 다시 쑤욱 들어가 있던 ‘럼두들 바’는 1년 전 옛 자리를 떠나 따로 건물을 지었다. 타멜에서 택시로 300루피.

“이 사람이 열다섯 번이나 등반을 했대. 여기 여기, 이 사람 사인도 있어.”

곁의 서구 중년 여성이 세르파 한 명과 기념사진을 찍으며 설명했다. 명성을 듣고 여러 나라에서 온 여행객들과 그렇게 가벼운 몇 마디를 주고받았고, 천장에 무수하게 매달린 발자국 모양의 사인판에 이번에는 글 하나도 남겼네.

|

| <<사진 = 2016년 타멜을 떠나 새로 집을 지어 문을 연 럼두들 바.>> |

도착한 날이 마침 ‘마하 시바라뜨리: Maha Shivaratri’. 시바가 태어났다는 이날은 네팔 달력으로 팔군의 시기 새달이 뜨는 날. 수백 명의 사두(수행자)들이 네팔과 인도에서 몰려드는 파슈파티나트, 바그마티 강에서 목욕하는 장관은 놓쳤지만 사원 앞에 불을 피우고 야자수 잎을 탁탁 때리며 악귀를 좇는 것은 보았다, 한국의 정월대보름 달집 속에서 탕탕 시원스레 대나무 타는 것 같은 소리도 함께.

네팔을 떠난 후라 못 볼 것이지만 네팔의 대표 축제 하나인 ‘홀리’도 곧 다가온다. 건기 막바지에 여기저기 물을 뿌리며 우기가 다가옴을 알리는, 팔군의 보름달이 뜨는 날, 물감과 물들인 가루를 온통 뿌려대는. 이때라면 부디 낡은 옷을 입고 나가시도록.

|

| <<사진 = 인도에 강가가 있다면 네팔에는 바그마티 강이 있다. 파슈파티나트(사원군)는 화장터(인도의 바라나시인 셈이다)로 흔히 알려져 있지만 네팔 힌두교의 총본산. 사원군이라는 말처럼 10여 개의 사원이 화장터와 함께 있다. 파슈파티나트 뒤편 언덕으로 이어지는 고운 샛길을 따라 30여 분 걸으면 보다나트에 이른다.>> |

|

| <<사진 = 큰 사원 앞에는 나뭇잎으로 일회용 접시를 만들어 파는 이들이 있다.>> |

2014년 가을 포카라에서 같은 숙소에 묵었던 여행객 하나는 카트만두로 떠나는 첫 비행기를 탄다고 새벽에 나갔으나 해질 무렵 터덜터덜 돌아왔다.여행사도 공항도 떠나지 못한 비행에 그저 기다리라고만 한다. 여기는 네팔이니까.

내가 탈 비행기는 내일 안에 날 수 있을 것인지...

(계속)

옥영경(자유학교 물꼬 교장)

풍경 더 보기

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] “내 전임자는 바쁘다”](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515315.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘세월호 증인’ 팽목항 기억되길](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515247.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 아버지가 지금 있는 곳](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)

![[박일호의미술여행] 싸움은 이제 그만](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515306.jpg

)