시인은 진메마을 입구 느티나무 아래 앉아 있었다. 그가 50년 전에 심어 지금은 우람한 기둥으로 자라 울창한 가지와 나뭇잎으로 뒤덮인 그 나무 아래에서 동네 노인들과 이야기를 나누고 있었다. 객을 마중나온 마실이었을 것이다. 그이를 따라 시인의 생가 뒤편에 낮게 앉은 다갈색 벽돌집으로 들어섰다. 시인의 아내가 주방에서 일을 하다 환하게 객을 맞는다.

12번째 시집 ‘울고 들어온 너에게’(창비)를 펴낸 섬진강 시인 김용택(68)을 만나러 전북 임실군 덕치면 진메마을 시인의 집을 찾았다. 시인은 인근 덕치초등학교에서 만 37년을 살았다. 31년 교사 생활을 했고 6년은 어린 시절 직접 다녔다. 5년마다 임지를 옮겨야 하는 규정 때문에 잠깐씩 인근 학교에 머물다 왔을 뿐 그는 오롯이 이곳에서 살아왔다.

“나이가 들어서 그런 것 같아. 이제 잔소리가 시가 아니었으면 좋겠어. 다시 안으로 집어넣어서 가다듬어 내보내야 하지 않을까, 그런 생각이 들어. 사실 시는 짧아졌지만 많은 이야기들이 들어 있다고 봐야지. ‘그동안’이라는 시가 있는데, 여기에 내 삶이 들어 있는 것 같아. 내 삶뿐이 아니라 우리 인생이라는 게 그런 것 아닌가.”

‘그동안’이라는 시 전문은 이렇게 흐른다. “농부의 아들로 태어났다./ 초등학교 선생이 되어 살았다./ 글을 썼다./ 쓴 글 모아보았다./ 꼬막 껍데기 반의반도 차지 않았다./ 회한이 어찌 없었겠는가./ 힘들 때는 혼자 울면서 말했다./ 울기 싫다고. 그렇다고/ 궂은일만 있었던 것은 아니다./ 덜 것도/ 더할 것도 없다. /살았다.” 짧지만 여운은 길다.

|

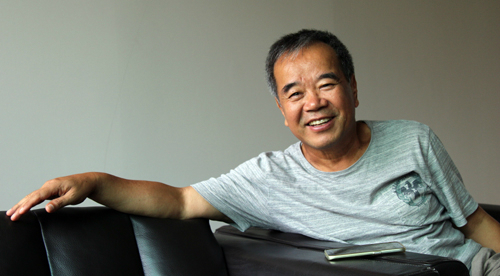

| 50년 전 심어 우람해진 마을 입구 느티나무 아래에 선 김용택 시인. 그는 “소나무는 소나무대로 잣나무는 잣나무대로 사는 것”이라면서 “치열하게 싸워 이기는 삶이 아니라 내 나름대로 내 삶을 가꾸면서 살고 싶었는데 그건 된 것 같다”고 말했다. |

“지금도 군에서는 그냥 문학관이라고 부르는데 내가 어떻게 문학관이라고 그러겠어. 그러지 말자, 그냥 작은 학교라고 하자, 이 마을 전체가 학교라고 생각을 하자고 설득해서, 그렇게 공식명칭이 지어졌어. 학생과 어른들까지 다양한 계층과 직업을 지닌 사람들이 이곳에 오는데, 오면 편안하나봐. 동네 어르신들에게 폐를 끼칠까 봐 내 서재에 가둬 놓고 아이들과 놀다가 글쓰기를 시키면 너무 잘 써. 이곳에 오면 편안한가 봐.”

김용택은 30년 넘게 봉직했던 초등학교 교사직을 환갑을 맞던 해인 2008년 그만두었다. 아이들과 함께 놀고 가르치면서 동심을 축적했던 그이였다. 동시집도 ‘콩, 너는 죽었다’를 필두로 올초 낸 ‘어쩌려고 저러지’까지 합하면 다섯 권이다. 아이들과 떨어져 그의 일상을 가장 크게 파고든 건 전국 각지를 돌며 시와 인생에 대해 강연하는 것이었다. 그의 이런 모습은 그가 직접 배우로 출연한 이창동 감독이 연출한 ‘시’에서도 볼 수 있다. 이 깜짝 출연 이후 각종 드라마와 영화에서 캐스팅 요청이 쇄도했지만 그는 연기를 한 게 아니라 실제 자신의 모습을 보여주었을 뿐이어서 모두 고사했다. 그는 아이들과 떨어진 대신 각계각층의 강연 요청을 수용해 사회라는 큰 학교의 교사로 다시 살고 있는 셈이다. 전국 지방자치단체 모든 곳을 거의 다 돌아보아, 어느 곳이 어떤 분위기인지 눈 감고도 다 알 수 있을 정도라고 했다. 기업체 학교 노숙인 노인들을 망라해 그가 행한 강연을 되돌아보면 그 횟수는 천 번이 넘는다. 그는 그중에서도 할머니들 앞에서 강연할 때가 제일 좋다고 했다.

“아무도 나만큼 할머니들 앞에서 강연을 못해. 그분들에게 지식을 줄 필요가 없어. 알아서 뭐하게. 이 지식이라는 게 삶을 방해했어. 그들은 그냥 잘살았어. 책을 안 읽어도 밥도 잘하고 떡 잘하고 잘산 거야. 그렇게 여러분은 사셨다, 며느리와 자식 새끼들이 얼마나 싸가지가 없는가 흉보면 자기 얘기를 허벌나게 해주니까 막 울어. 끝나면 어떻게 내 속을 들어갔다 나온 것 같당가, 하면서 내 손을 잡고 울어. 공무원이든 교사든 학생이든 할머니들이든 내가 강연을 하면 잠을 안 자.”

도시에 살 때는 오히려 외로운 적도 있었는데 이곳에 정착한 뒤로는 나날이 즐겁다고 했다. 그는 어린시절부터 같이 살아 이제는 모두 늙어버린 동네 사람들과 교류하면서 그들과 나눈 일화들을 매일 일기처럼 기록하고 있다. 아내 이은영씨에게도 쓰자고 권유해 같은 일을 서로 어찌 보는지 나중에 비교해 보자고 했다. 그이에게 가장 절친한 벗은 그의 아내다. 지방 강연길 그를 태우고 다니기도 하고 매일 아침 같이 산책하면서 꽃 이름과 마을 사람들 이야기를 나눈다. 그 아내는 애기나팔꽃, 과꽃, 바늘장미, 노란 어리연꽃 등을 키우며 새로 지어 정착한 이 집도 담을 낮추고 마을에 숨어 어울리도록 섬세하게 설계를 상관했다.

김용택은 이곳을 한 번도 떠난 적이 없다고 했지만 고향에서 새로운 삶을 다시 시작한 것을 부인하기는 어렵다. 지나온 모든 삶을 헛헛하게 받아들이고 삶을 관조하게 된 여유도 다시 돌아온 진메마을 곁을 흐르는 섬진강의 서정이 큰 힘을 발휘하기 때문임은 두말할 것 없다. 소낙비 내리는, 눈송이 떨어지는, 오리가 좌르륵 내리는, 억새가 피어 있는 그 강물의 힘을 그는 안다. 시인은 새롭게 정주한 이곳 강가에서 만년문학을 완성해 가는 중이다. 그의 새 시집 표제시는 따뜻해서 뜨겁다.

“따뜻한 아랫목에 앉아 엉덩이 밑으로 두 손 넣고 엉덩이를 들었다 놨다 되작거리다보면 손도 마음도 따뜻해진다. 그러면 나는 꽝꽝 언 들을 헤매다 들어온 네 얼굴을 두 손으로 감싼다.”(‘울고 들어온 너에게’ 전문)

임실(전북)=조용호 문학전문기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 중동의 핵위기](http://img.segye.com/content/image/2024/04/17/128/20240417532472.jpg

)

![[세계포럼] ‘K방산’ 뜬다고 이럴 것까지야](http://img.segye.com/content/image/2024/02/07/128/20240207519553.jpg

)

![[세계타워] ‘기재부의 시간’이 성공하려면](http://img.segye.com/content/image/2023/11/29/128/20231129518334.jpg

)

![[사이언스프리즘] 과학의 달에 느끼는 세종의 과학사랑](http://img.segye.com/content/image/2023/11/01/128/20231101522833.jpg

)