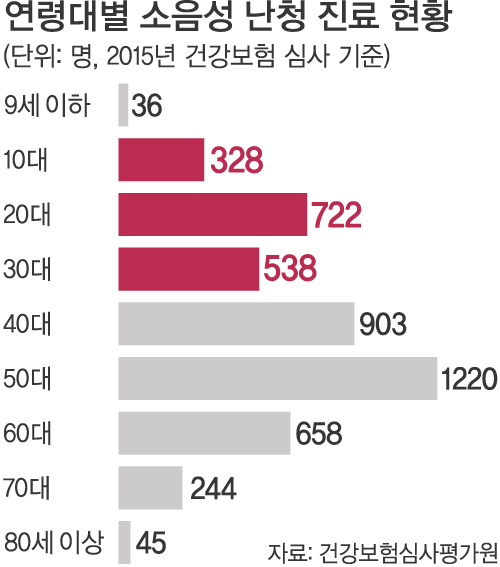

전체 환자중 30대 이하 34%

|

| ' |

스마트폰에 이어폰을 꽂고 길거리와 지하철 등에서 시도 때도 없이 음악과 영화, 드라마, 게임 등을 즐기는 1030세대(10∼30대)가 급증하면서 이들의 청력 건강에도 빨간불이 켜졌다. 흔히 주물공장 등 소음이 심한 작업장의 근로자가 잘 걸리던 ‘직업병’인 소음성 난청을 겪는 젊은 층이 늘고 있기 때문이다. 소음성 난청은 ‘청각 세포’가 외부 소음에 지속적으로 노출되다 손상돼 발생하는 난청으로, 유독 고음 영역에서 청력이 낮아지거나 이명(귀울림) 증상이 자주 나타난다.

회사원 김모(31)씨도 A양처럼 매일 같이 이어폰을 귀에 꽂고 다니다가 소음성 난청 진단을 받았다. 그는 ‘삐삐삐삐∼’ 하는 전자 손목시계의 기계음 등을 잘 못 듣는다. 김씨는 “아직까지 사회생활을 하는 데엔 큰 문제가 없지만 남들은 다 듣는 음을 못 들을 때면 불편하다”고 토로했다.

젊은 사람들이 소음성 난청에 걸리는 것은 이어폰을 끼고 사는 생활과 무관치 않다는 게 전문가들의 지적이다.

소음성 난청으로 청력이 손상되면 회복이 쉽지 않다는 것도 문제다. 임 교수는 “소음성 난청 초기에는 약물 치료로 청력을 회복할 수 있지만 빠른 시일 안에 치료를 하지 않으면 난청이 고착화해 돌이키기 힘들다”고 경고했다.

특히 젊은 세대의 소음성 난청 비중 확대는 고령화 시대에 국가적인 부담이 될 것이란 우려도 제기된다. 대한이비인후과 개원의사회는 향후 소음성 난청 관련 의료비와 특수 교육비 등 사회적 비용으로 연간 4000억원가량을 예상했다. 대한이비인후과 개원의사회 박상호 학술이사는 “청력검사 내실화 등 국가적 차원의 대책 마련이 필요하다”고 촉구했다.

박진영 기자 jyp@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 우주항공청과 존 리](http://img.segye.com/content/image/2024/04/24/128/20240424518768.jpg

)

![[세계포럼] ‘절대의석’이 부른 삼권분립 위기](http://img.segye.com/content/image/2023/06/07/128/20230607522919.jpg

)

![[세계타워] 허먼 멜빌의 ‘모비딕’ 완독기](http://img.segye.com/content/image/2024/01/31/128/20240131519365.jpg

)

![[다문화칼럼함께하는세상] 언제까지 미생일까?](http://img.segye.com/content/image/2024/04/24/128/20240424518742.jpg

)