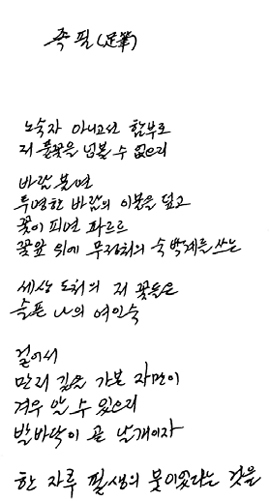

족필, 한자로 쓰면 발족(足) 붓필(筆)이다. 발이 붓이요, 시인의 손이다. 그에게 양 팔이 없는 장애가 있는 건 아니다. 모터사이클로 지리산 곳곳을 누비다가 전국을 헤집고 다니는 튼튼한 남자다. 이원규(53)는 어느날 하루아침에 서울생활을 청산하고 지리산으로 내려가 18년째 ‘노숙’을 하고 있는 시인이다. 꽃의 여인숙에서 숙박을 한다니, 부러운 사내다.

|

| 섬진강 안개 속에 피어난 ‘애기동백’곁 이원규 시인. 그가 봄이 시작되는 남쪽 바닷가 여수 해안통갤러리에서 첫 사진전을 열고 있다. |

|

| 이원규作 산구절초(위)와 물봉선. |

그가 시를 처음 쓰기 시작할 때는 이 정황과 비슷했다. 계명대 경제학과 3학년 때 ‘월간문학’ ‘시문학’에 동시 당선돼 등단했는데, 1주일 내내 물만 마시고 학교 앞 자취방에서 미친듯이 시를 썼다고 했다. 이번에는 꽃이다. 야생화 사진작가, 혹은 사진이야 수없이 널려 있지만 그가 착안한 앵글은 구름과 안개 속의 꽃이다. 그는 “두려워서, 두렵다 못해 먹구름을 피하며 살다보면 오히려 난데없이, 피할 겨를도 없이 폭우를 맞게 된다”면서 “돌이켜보니 나의 지난 생이 그러했다”고 고백한다. 어느 순간 발상의 전환을 하고 보니 “한 번 젖은 나무와 돌은 더 이상 젖지 않고, 한 번 젖은 자 또한 더 이상 젖지 않는 법”이어서 “먹구름은 오히려 이 세상에서 제일 큰 우산 아닌가”라고 되묻는다.

“마침내 나는 앞바람 앞구름을 따라잡았으니/ 서서히 비가 그치고 동쪽 하늘이 환하다/ 그런데, 여기는 도대체 어디쯤인가/ 몽유병 환자처럼 하동을 지난 것만은 분명한데/ 구름의 길만 보고 달리다가 허걱/ 모터사이클을 세우고 뒤돌아본다 다시/ 소낙비가 먹구름의 퉁퉁 불은 젖을 빨며 달려온다/ 담배 한 개비 치지직 꺼질 때까지 기다리다/ 천천히 속도를 늦춰 먹구름 우산을 덮어 쓴다/ 젖은 입술이 촉촉하다 모처럼 젖이 돈다”(‘먹구름 우산을 쓰고 달리다’)

그가 찍은 야생화들을 처음으로 남쪽 바닷가에서 선보이고 있다. 13일까지 여수 해안통갤러리에서 열리는 ‘몽유운무화(夢遊雲霧花)’전이다. ‘애기 동백’ ‘누린내풀’ ‘산구절초’ ‘꽃향유’ ‘물봉선’ ‘청노루귀’ ‘변산바람꽃’ ‘복수초’ ‘모시대’ 나팔꽃’ ‘용담’ ‘큰개불알풀꽃’ ‘고마리’ ‘털중나리’ ‘용담’ 등 20여 점이 걸려 있다. 때맞춰 육필시집 ‘행여 지리산에 오시려거든’(지식을만드는지식)도 냈다. 여수 바다가 통유리창 너머 영화 스크린처럼 보이는 풍광 좋은 공간이다. 갤러리 주인인 피아니스트 이혜란씨가 간간이 깊은 연주도 들려준다. 사진으로 쓴 시 사이로 음악이 흐르는 꽃밭이다.

글·사진=조용호 문학전문기자 jhoy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] “내 전임자는 바쁘다”](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515315.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘세월호 증인’ 팽목항 기억되길](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515247.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 아버지가 지금 있는 곳](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)

![[박일호의미술여행] 싸움은 이제 그만](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515306.jpg

)