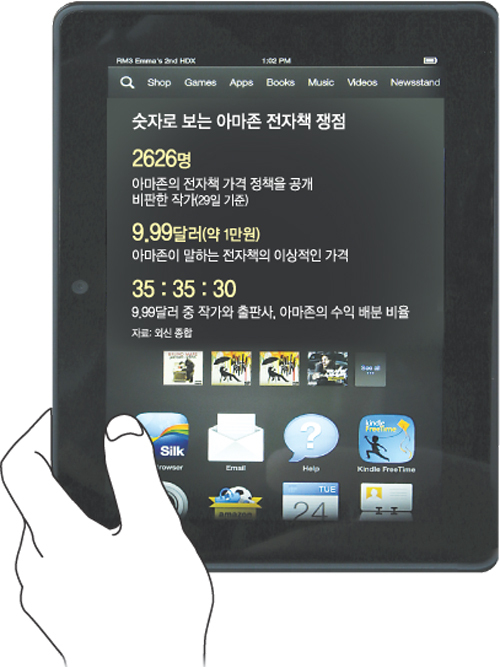

아마존의 전자책 가격 정책을 놓고 전 세계 작가들은 찬반으로 양분된다. 29일(현지시간) 기준으로 2626명이 아마존에 공개적으로 반기를 들었다. 독일 작가들이 주도하는 ‘공정한 책 시장’ 서명에 1717명이 동참했고 지난 10일에는 미국 작가 909명이 뉴욕타임스에 10만4000달러(약 1억546만원)를 들여 베조스에게 항의 이메일을 보내달라는 광고를 냈다. 이들은 가격정책 협상에 작가와 책을 인질로 쓰지 말라고 입을 모은다.

아마존의 편에 서는 작가들도 적지 않다. 이들은 외려 출판사들이 자기 잇속만 차린다고 비난한다. 미국 작가인 휴 하위는 “아마존에 대한 보이콧은 더 높은 전자책 가격에 대한 요구”라고 말한다. 하위가 2011년 아마존을 통해 자비로 출판한 전자책 소설 ‘울’은 뉴욕타임스 베스트셀러에 올랐고 영화감독 리들리 스콧과 판권 계약도 맺었다. 0.99달러에 출간했으나 100만달러가 넘는 수익을 올린 것으로 전해진다.

아마존과 프랑스계 미국 출판사 아셰트 간 신경전이 이번 갈등의 시작이었다. 아셰트가 전자책 가격을 스스로 책정하겠다는 입장을 고수하자 아마존은 지난 5월 아셰트가 펴낸 책 일부의 판매를 중단하고 배송을 지연시켜 반발을 샀다. 전자책 가격을 평균 12.99∼14.99달러에서 9.99달러로 낮추면 판매가 늘어 수익이 늘어나며 이 중 30%를 뺀 나머지를 작가와 출판사가 절반씩 가져가면 된다는 게 아마존의 주장이다.

이러한 갈등이 비단 어제오늘의 일은 아니다. 아마존이 2007년 전자책 단말기인 킨들을 출시한 이후 꾸준히 제기돼왔다. 그럼에도 최근 작가와 출판사들이 대립각을 세우고 나선 것은 전자책 가격이 인하되면 아마존의 독점이 더 심화할 것이란 우려 탓이 크다. 전자책 시장 성장과도 무관치 않다. 다국적 회계·컨설팅기업 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)에 따르면 지난해 전 세계 전자책 시장 규모는 115억5900만달러로, 2009년에 비해 5배 넘게 성장했다. 지난해 미국에서 팔린 책 4권 중 1권은 전자책이었으며 이 중 3분의 2는 아마존을 통해 판매됐다.

◆출판시장 미래 우려… 출판사들, 자구책 마련도

전자책 가격을 둘러싼 갈등은 출판시장 미래에 대한 우려와도 관계가 깊다. 미국 작가인 제임스 패터슨은 “출판사들의 수익성은 썩 좋지 않다”며 “이들의 수익이 더 줄어든다면 순수문학 출판은 감소할 것”으로 우려한다. 책 출간 여부가 결국 경제논리에 좌우된다는 설명이다.

전자책 이행이 가속화하면 베스트셀러 판매량만 늘 수 있는 점도 우려된다. 전문가들은 출판사 수익의 대부분이 미드리스트(mid-list)에서 온다고 말한다. 미드리스트란 오프라인 서점에서 수년간 꾸준히 팔리지만 온라인 서점에서는 찾아보기 힘든 책을 말한다. 이를 두고 FT는 “아마존은 당신이 원하는 책을 찾기에 이상적”이라면서도 “당신이 원하는지, 원하지 않는지 아직 모르는 책을 찾기엔 이상적이지 않다”고 말한다.

이에 출판사들은 아마존에 대한 의존에서 벗어나기 위해 자구책 마련에 나섰다. 미국의 5대 출판사인 맥밀런과 사이먼앤슈스터, 아셰트, 펭귄랜덤하우스, 하퍼콜린스는 애플에 매출의 30%를 수수료로 주되 가격 결정권을 보장받고 있다. 독자들과 직접 거래는 또 다른 방법이다. 펭귄랜덤하우스는 지난 5월 영국 독자들이 각각 선호하는 서점을 추천하고 연결해주는 웹사이트를 개설했다. 하퍼콜린스도 새로 단장한 미국 웹사이트를 통해 아마존과 애플을 포함한 소매업체 24곳의 링크를 제공하고 있다.

하지만 독자들과 직접 거래는 한계가 있다는 지적이 나온다. 아마존이 제공하는 가격에 맞추는 게 불가능하고 사람들이 영화 제작사를 보고 영화를 보지 않는 것처럼 출판사를 보고 책을 사지는 않기 때문이다.

영국 일간 가디언은 “출판사들은 현재로서는 프레너미(친구이자 적)인 아마존과 거래를 할 수밖에 없다”며 “아마존과 아셰트 간 불화의 결과는 출판업계와 사업모델에 돌이킬 수 없는 변화를 불러올 것”으로 내다봤다. 전자책 가격을 둘러싼 이번 전쟁이 쉽게 끝나지 않을 것 같은 이유다.

박진영 기자 jyp@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 총선 민심이 백지수표인가](http://img.segye.com/content/image/2024/04/25/128/20240425520860.jpg

)

![[현장에선] OTT들의 구독료 배짱 인상](http://img.segye.com/content/image/2024/03/14/128/20240314519728.jpg

)

![[오늘의시선] 산으로 가는 연금개혁](http://img.segye.com/content/image/2023/01/05/128/20230105519484.jpg

)

![[세계와우리] 한국의 안보 포트폴리오와 ARF](http://img.segye.com/content/image/2024/02/15/128/20240215519554.jpg

)