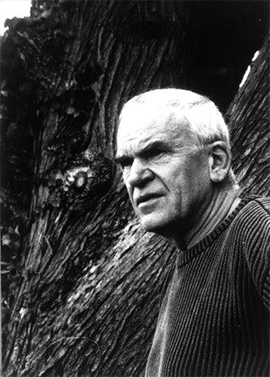

이전까지는 전혀 이름조차 생소했던 체코 출신 프랑스 거주 작가 쿤데라가 일약 세계적인 작가로 국내에 상륙한 사건이었다. 이데올로기에 대한 환멸과 감각적인 섹스가 당시 동구권이 무너지던 시대 배경과 절묘하게 맞아 떨어진 게 각광의 이유였다. 이후 국내에 쿤데라 열풍이 불어 ‘농담’ ‘이별의 왈츠’ ‘불멸’ ‘느림’ ‘향수’ 등이 지속적으로 소개됐다. 민음사에서 소설, 단편집, 에세이, 희곡 등 모두 15종 15권에 이르는 전집으로 내놓았을 정도다.

아직 그의 작품 생산은 끝나지 않은 모양이다. ‘향수’ 이래 14년 만에 올봄 프랑스 갈리마르 출판사에서 내놓은 소설 ‘무의미의 축제’(민음사·사진)가 국내에 최근 번역 출간됐다. 80대 작가가 써낸 장편소설이라니, 그 자체로 경이롭다. 쿤데라의 마지막 소설일 가능성이 높은 이 작품은 그가 그동안 보여준 세계의 총합을 담은 서사시 같은 느낌이다. 우선 분량도 많지 않은 경장편(147쪽)이거니와 농담과 에로티시즘과 특유의 허무가 모두 동원된다. 뚜렷한 줄거리가 있는 것은 아니다. 네 명의 친구(알랭, 라몽, 샤를, 칼리방)를 등장시켜 파리의 공원과 칵테일 파티 등을 무대로 작가의 사념을 불어넣는 식이다. 소설은 알랭이 파리의 거리를 거닐다가 배꼽티를 입은 아가씨들을 관찰하는 대목으로 시작한다.

아직 그의 작품 생산은 끝나지 않은 모양이다. ‘향수’ 이래 14년 만에 올봄 프랑스 갈리마르 출판사에서 내놓은 소설 ‘무의미의 축제’(민음사·사진)가 국내에 최근 번역 출간됐다. 80대 작가가 써낸 장편소설이라니, 그 자체로 경이롭다. 쿤데라의 마지막 소설일 가능성이 높은 이 작품은 그가 그동안 보여준 세계의 총합을 담은 서사시 같은 느낌이다. 우선 분량도 많지 않은 경장편(147쪽)이거니와 농담과 에로티시즘과 특유의 허무가 모두 동원된다. 뚜렷한 줄거리가 있는 것은 아니다. 네 명의 친구(알랭, 라몽, 샤를, 칼리방)를 등장시켜 파리의 공원과 칵테일 파티 등을 무대로 작가의 사념을 불어넣는 식이다. 소설은 알랭이 파리의 거리를 거닐다가 배꼽티를 입은 아가씨들을 관찰하는 대목으로 시작한다.

“아가씨들을 자세히 보니 아주 짧은 티셔츠 차림에 바지는 모두 아슬아슬하게 골반에 걸쳐져서 배꼽이 훤히 드러나 있었다. 그는 거기에 완전히 홀려 버렸다. 홀려 버린 데다 혼란스럽기까지 해서, 아가씨들이 남자를 유혹하는 힘이 이제는 허벅지도 엉덩이도 가슴도 아닌, 몸 한가운데의 둥글고 작은 구멍에 총집중돼 있단 말인가 싶었다.”

배꼽에 대한 성찰은 소설 후반부에 이르면 단순한 에로티시즘을 넘어서서 인류의 기원으로 거슬러 올라가 심각하고 서글픈 담론까지 생산해낸다. 기독교적 세계관으로 보자면 인류의 생성 자체가 배꼽이 없던 최초의 여자의 원죄로부터 이루어졌다. 배꼽이 없던 여자의 무심한 잘못으로 인해 그네의 자궁에서부터 배꼽을 천형처럼 새긴 수많은 인간이 주렁주렁 열리는 나무가 끝없이 자라났다는 언설이다. 알랭의 모친은 원치 않은 아들을 잉태한 뒤 그 아이를 지우기 위해 자신을 죽이려 했지만 실패하고 정작 그네를 구하려던 남자만 물속에서 죽이고 말았다. 그렇게 태어난 알랭에게 어머니는 열 살 무렵에 잠시 나타나 수영장에서 아들의 배꼽을 연민의 시선으로 바라보다 사라진 게 전부인 존재다. 그 어머니가 알랭 뒤에 환영처럼 나타나 배꼽으로 상징되는 인류의 허망한 유전(流傳)을 속삭인다.

“내가 꿈꿨던 건 인류 역사의 종말이 아니야, 미래를 없애 버리는 게 아니라고, 아니 아니, 내가 원했던 건 인간이 완전히 사라지는 것, 그들의 미래와 과거와 더불어, 그들의 시작과 끝과 더불어, 그들이 존재해 온 시간 전체와 더불어, 그들의 모든 기억과 더불어, 네로와 나폴레옹과 더불어, 부처와 예수와 더불어, 다 사라지는 거였단다. 나는 최초의 여자의 배꼽 없는 작은 배에 뿌리 내린 그 나무의 전적인 소멸을 원한 거야, 자기가 무얼 하고 있는 건지, 그 참담한 성교가 우리에게 어떤 끔찍한 대가를 치르게 할지 몰랐던 그 어리석은 여자, 쾌락을 가져다주지도 못했을 게 틀림없는 그 성교가…….”

인터뷰를 끔찍이 싫어하고 소설가는 소설로만 말한다는 태도를 취해온 쿤데라. 그가 정신이 흐릿해질 수밖에 없는 노년에 시처럼 뱉어내는 이 같은 도저한 허무는 무의미에 대한 예찬으로 이어질 수밖에 없다. 스탈린의 ‘자고새에 관한 농담’과 전립선비대증에 걸린 칼리닌에 대한 그의 엉뚱한 연민도 비중 있는 이야기이지만, 이 역시 무의미에 대한 의미 부여일 따름이다. 라몽의 이 대사야말로 쿤데라가 평생 써온 소설의 마지막 농담 아닐까.

“우리는 이제 이 세상을 뒤엎을 수도 없고, 개조할 수도 없고, 한심하게 굴러가는 걸 막을 도리도 없다는 걸 오래전에 깨달았어. 저항할 수 있는 길은 딱 하나, 세상을 진지하게 대하지 않는 것뿐이지.”

조용호 문학전문기자 jhoy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] “내 전임자는 바쁘다”](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515315.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘세월호 증인’ 팽목항 기억되길](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515247.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 아버지가 지금 있는 곳](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)

![[박일호의미술여행] 싸움은 이제 그만](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515306.jpg

)